知的好奇心が湧く!万博

2025年開催となった関西万博。

皆様は行かれましたでしょうか?

私は住まいが開催地にそれなりに近いので何度か行ってみました。

この万博、開催前はネガティブなことが色々言われていました。

何が行われるのか直前までよくわかりませんでしたし。

けれども行ってみたら楽しかった、という方が多いようです。

私もそうでした。

私が感じた良さは「知的好奇心が湧く」ということでした。

今回はそれについて書いていこうと思います。

万博に何を求めるか?

万博はテレビや雑誌、ネットなどで情報が発信されています。

その中で、何に興味を惹かれるでしょうか?

アメリカやフランス、イタリアのパビリオンは連日行列です。

日本の住友館や、ガンダムなどの国内の民間パビリオンも人気ですね。

レストランやカフェも賑わっていて各国の料理を楽しむこともできますし、万博会場のシンボルである大屋根リングや夕方のプロジェクションマッピングも見応えがあります。

私は、海外パビリオンに惹かれました。

特に中東やアフリカ。

普段行かないところ、そしてなかなか行くのにハードルが高いところ。

さらにいうと、行きたくても制限がかかっているようなところ。

そうしたところに、日本にいながらにして触れられるところが素晴らしいなと感じるのです。

日本よりも海外のパビリオン、行きたくてもなかなか行きにくいところ、とざっくりでもターゲットを決めておくことで、有名どころに流されて長時間並びどおしになったり、どこに行こうか何を食べようかと困ったりすることが減りました。

万博は世界の入口

万博には多くの国々がパビリオンを出しています。

それは大国にとどまりません。

地図を確認しないと場所に確信がもてないような国のパビリオンもたくさんあります。

コモンズという共同のエリアも加えると、国の数に圧倒されます。

世界にはたくさんの国があり、それぞれに自分たちとは違う文化があり、生活がある。

文字ではよく見るけれど、ずっと日本に住んでいると忘れてしまいそうなこと。

それを熱気とともに実感できます。

ひとところでそれを味わえるのは万博ならでは。

そしてそれを、紛争や国際問題などのニュースでなく、お祭りのように「楽しく」味わえるのも万博ならでは。

例えば、コモンズエリアにあったソマリアのコーナー。廃材を利用して作るボールと裸足で行うサッカーについて書かれてありました。そんなところからサッカープレーヤーとして活躍していく夢。自分たちとは遠い世界、けれどパワーを感じます。

知的好奇心が湧くとき

パビリオンで映像を観る。

展示品を見る。

音楽を聴く。

現地のグルメを味わう。

見慣れないものに触れたとき、「なにこれ?」となるでしょう。

このわくわくするひっかかりが、知的好奇心となって湧いてきます。

日本と似てるけどなんか違う。

日本とは全然違う。

これが何かわからない。

こどもと違い、大人になると「知らない」「わからない」に触れることは少なくなってきました。

まして、仕事に関係ないこととなるとなおさら。

「調べないといけないこと」ではない。

仕事でも宿題でもタスクや義務でもないから。

ふーんで終わっても構わない。

なにか琴線に触れて、ふわっと湧いた好奇心を味わう。

自分の、新たな興味を知る。

贅沢なことですよね。

↑目も歯も出てるインドネシア館のお面。日本にはない濃さの顔。

インドネシアパビリオンはスタッフの方が陽気でノリが良かったのが印象的。

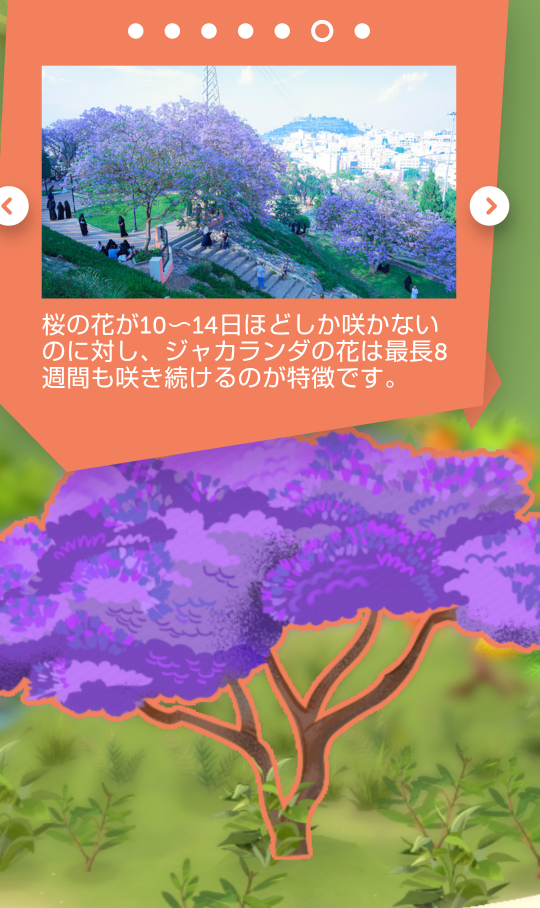

↑サウジアラビア館で並んでいるときにあった、コードを読み取ってから行うミニゲームの植物の説明。桜に似たものがあると知ると、なんだかちょっと嬉しい。

↑アラブ首長国連邦のパビリオンで展示されていた、ファンタジーに出てきそうな短剣。今は日常的に使うことはないそうです。

知的好奇心を膨らませる

私は万博でいいなと思ったものがあったとき、帰ってからメモを書いていました。

万博には各国のスタンプが置いてあり、それをスタンプラリーのように押してまわる楽しみがあるのですが、スタンプ帳代わりに使ったちいさなノートに書き込んでいきます。

◯◯が良かった。

◯◯の味が好き。

◯◯が美味しかった。

展示の◯◯が綺麗だった。

衣装が素敵だった。

スタッフさんが◯◯について、〜と説明してくれた。

そのほか、説明書きを読んでへー!と思ったことなど。

国のスタンプの周りに書きすすめていくと、万博の余韻を長く味わえます。

そしてそこに書き込んだものについて、ちょびっと調べてみるのです。

パビリオン全体の印象が良かったら、国そのものについても。

wikipediaだと小さな国でも情報が載っています。

すると、また知らないこと、初めて知ることが数珠つなぎで出てきたりします。

私はコモンズエリアで印象に残った国があったら、wikipediaで国名を検索し、歴史や特産品などを調べました。

そこで、見た展示品のことが書いてあるとこれか!と嬉しくなるんです。

↑コモンズに展示されていた宝石。「ラリマー」とだけ書いてあるのですがなにそれ?となり調べてみると、ドミニカ共和国でしか産出されないもので「カリブ海の宝石」ともいわれるとのこと。綺麗な色です。

オマーンのパビリオンに行ったあとにwikipediaで調べてみると、現地ではサッカーの他にクリケットも人気とのこと。オマーンの外国人労働者は、クリケットが盛んなインドなど南アジア出身者が多いというのが理由のひとつなのだそうです。

もっと知的好奇心を膨らませる

メモ書きをしたなかで、もっと調べてみたくなったり知りたくなったりする国や事柄が出てきます。

ここで、本も調べます。

図書館に行けばお金もかかりません。

私は「地球の歩き方」を借りたり、その国に行ったひとのエッセイのような本を読んだりしてみました。

旅行についての本だと、国の名所が載っていますし、文化や交通、地理などさまざまなことがわかります。

実際行く行かないは気にしなくていいのです。

興味がふんわりとあるうちに、パラパラとめくるだけでどんどん楽しくなります。

↑チュニジアはパビリオンで軽食や工芸品を買うことができ、自分の名前を紙に書いてもらうというのをやって、旅行気分を味わえました。その後「地球の歩き方」を図書館で借りて、あーこれ見た!と楽しく読むことができました。

中東は砂漠のイメージを持っていましたが、アラビア海や紅海、ペルシャ湾などがあり海も大事な要素なんですよね。カタールでは真珠がよくとられていたそうで、気になり関連本を読んでみました。

将来へのちいさな種

押したスタンプを見返し、メモや写真でそのときの印象を思い出す。

本を読んで、興味を膨らませる。

こうしたことで、万博が滞在した数時間や訪れた数字からもっともっと長い時間楽しめます。

そのなかで心に残ったものについて、将来余裕ができたときに現地に行ってみようということになるかもしれません。

ふらっと立ち寄った本屋さんで、ひっかかるものも増えるでしょう。

また違う展示会やイベントで出会うこともあるかもしれませんし、それに対するアンテナは以前より敏感でしょう。

世界に対して少し開けた自分を、なにかのきっかけで実感することになるでしょう。

おまけ 私の万博ごはん

↑アフリカ料理のマフェ。

シチューやカレーのような味。コクがあって美味しい。

↑オーストラリアパビリオンのところにあったワニ肉サンドイッチ。

ワニ肉は淡白で食感しっかりの美味しいお肉でした。その他ラミントンというお菓子もいただいたのですが、ココナッツのパウダーがまぶしてあり、食感が楽しかったです。

↑インドパビリオン出口で購入できるサモサ。スパイシーなコロッケのような料理で、しっかり食べ応えがあります。

↑北欧合同パビリオン近くにある売店で購入したコーヒーとシナモンロール。シナモンがしっかりと効いています。

コーヒーは色んな場所で販売されていて、飲み比べをするのも楽しいですね。